| 527801728 | 2025-10-28 22:41 |

|

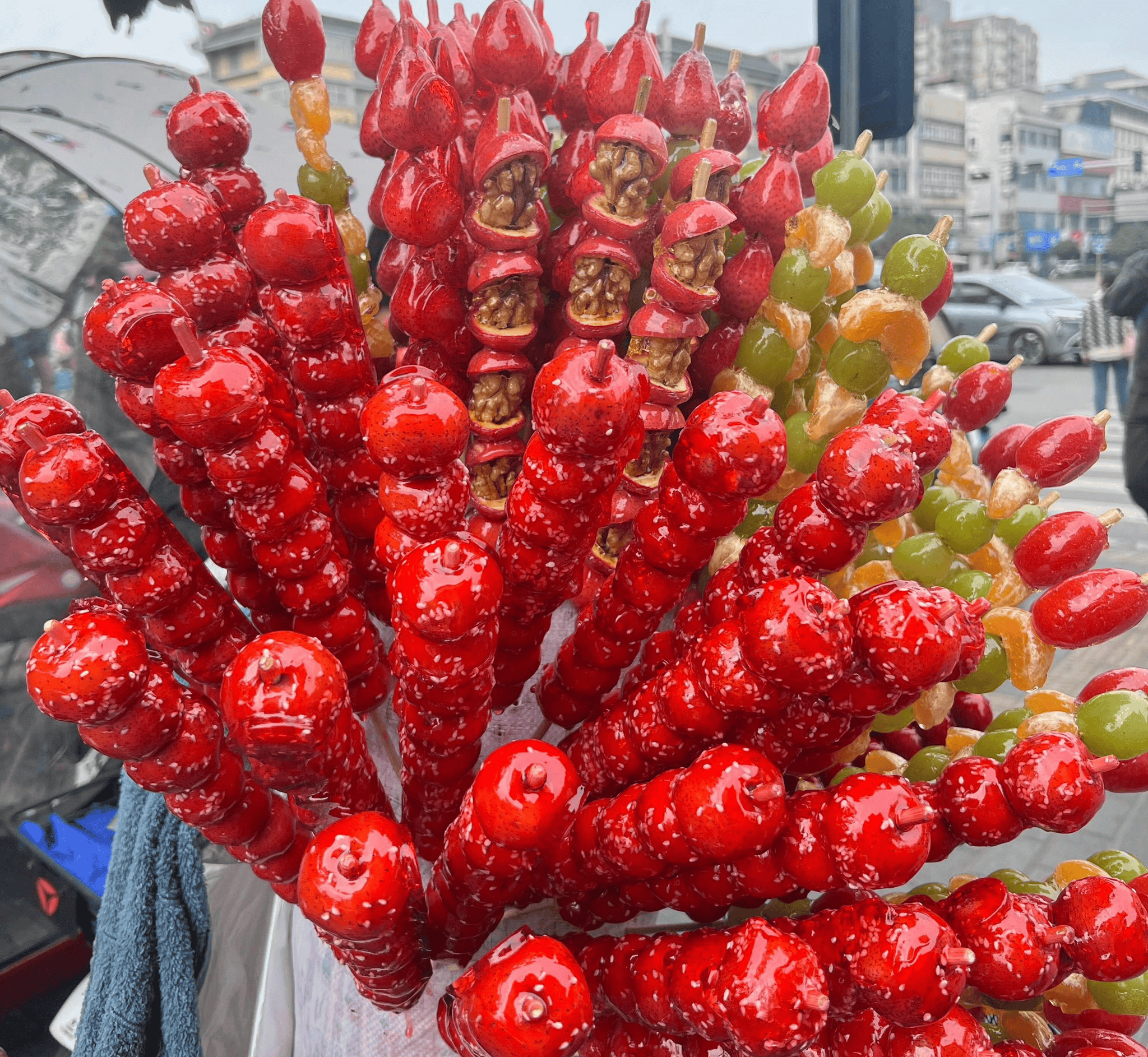

北京的烟火气,从不是只藏在故宫的红墙、颐和园的昆明湖里 —— 胡同里飘着的烤鸭香、早点摊冒的豆汁热气、卤煮锅咕嘟的老汤声,才是老北京最真实的味道。不少人来北京,忙着打卡网红景点,却错过巷子里的地道美食。今天就给大家扒一扒北京 6 种 “必吃美味”,照着吃准没错!  1. 北京烤鸭: 说北京美食,北京烤鸭绝对是 “顶流”,不光是本地人的骄傲,更是全国闻名的 “国宝级美味”。想吃到正宗的烤鸭,选料和工艺都有讲究,片鸭也有门道,师傅会片出带皮带肉的薄片,摆成花状。吃的时候拿张薄饼,抹点甜面酱,放几片鸭肉、几根葱丝、黄瓜条,卷起来咬一口 —— 鸭皮脆、鸭肉嫩,甜面酱中和了油脂,葱丝黄瓜解腻,一口下去满是香,吃完还忍不住舔舔手指。  2. 豆汁焦圈: 在老北京人的早餐清单里,豆汁焦圈绝对排第一,外人可能觉得味道特别,可本地人却天天离不开。 豆汁得用当年的新绿豆,泡软后磨成浆,过滤后发酵 3 天 —— 发酵好的豆汁呈浅灰色,煮的时候要小火慢慢熬,熬到表面浮起细密的泡沫,喝着才够酸香,带着淡淡的豆味。 搭配的焦圈也不能含糊,得是刚炸出来的,圈形完整,颜色金黄,咬着脆得 “咔嚓” 响。吃的时候把焦圈掰成小块,泡进豆汁里,焦圈不马上软,还能吸满豆汁的酸香,再就着一碟辣咸菜,一口豆汁一口焦圈,酸脆交织,越喝越上头。老北京人常说 “喝惯豆汁才算半个北京人”,这话真不假。  3. 卤煮火烧: 卤煮火烧是北京胡同里的 “硬核小吃”,不管是上班族还是学生,路过卤煮摊都忍不住来一碗。它的做法透着实在: 猪肠要翻过来刮净内壁的油脂,反复冲洗好几遍去腥味;猪肺得泡在清水里,换几次水直到没有血丝。处理好的肠肺,跟八角、桂皮、香叶、花椒一起放进老汤里,咕嘟咕嘟卤 3 小时 —— 老汤是精髓,有的摊家用了十几年的老汤,卤出来的肠肺https://www.Zhihu.cOm/pin/1966592001815352918软烂入味,筷子一戳就能透。火烧得是死面的,切成小块放进卤汤里煮透,吸满卤汁的香,咬着筋道不粘牙。盛碗的时候,再淋一勺卤汤,撒点蒜末、香菜,有的还会加一勺辣椒油。喝一口汤、吃一口肠肺,暖乎乎的下肚,连冬天的寒气都能驱散,这才是市井里的暖心味。  4. 炒肝: 很多人听 “炒肝” 的名字,以为是炒出来的,其实它是 “煮” 出来的美味,也是老北京人钟爱的小吃。做这道小吃,食材处理最关键: 猪肝要切薄片,泡在清水里去血水,不然会有腥味;猪大肠要切小段,先放进老汤里煮软,煮到用手一捏就烂的程度。煮的时候先下大肠,煮 5 分钟让香味散出来,再下猪肝 —— 猪肝不能煮太久,1 分钟就关火,不然会老得嚼不动。 最后勾上薄芡,让汤汁稠乎乎的,撒上一大把蒜末,香味一下就飘出来了。吃的时候不用筷子,端着碗顺着边喝,猪肝滑嫩、大肠软而不腻,汤汁鲜得很,一点不腥,早上喝一碗,暖脾胃还顶饿,老北京人说 “一碗炒肝下肚,一天都有劲儿”。  5. 炸酱面: 北京炸酱面,是本地人餐桌上的 “常客”,不管是中午还是晚上,煮一碗都省事又好吃。这道面食的灵魂,全在 “炸酱” 上: 得用五花肉丁,先把肉丁放进锅里煸出油,煸到肉丁金黄,再下甜面酱和黄豆酱(比例大概 1:1),小火慢慢熬 20 分钟 —— 熬的时候要不停搅拌,防止糊锅,熬到酱裹着肉丁,油亮亮的,香味能飘满整个屋子。 面条得是手擀的碱水面,煮得筋道,捞出来过下凉水更爽滑。拌的时候舀两勺炸酱,再码上自己喜欢的配菜:黄瓜丝、胡萝卜丝、黄豆、青豆、豆芽,有的还会放一勺腊八蒜。拌匀后挑一筷子,面条裹着炸酱的咸香,配菜脆爽,一口下去满是家常味,比啥山珍海味都香。  6. 糖葫芦: 一到冬天,北京街头就会出现卖糖葫芦的小摊,红通通的山楂串裹着晶莹的糖衣,看着就喜庆,是大人小孩都爱的零嘴。咬一口糖葫芦,糖衣 “咔嚓” 碎开,里面的山楂酸溜溜的,酸甜中和得刚好,一点不齁。冬天揣一串在手里,边逛胡同边吃,又甜又暖,还能解腻,不少游客临走前都会买两串,带回去给家人尝尝。 |

|